引路星光 | 长春大学计算机视觉研究中心以视觉智能之笔,书写产学研融合新篇章

审核发布:党委宣传部 发布时间:2025-11-14

在长春大学蓬勃发展的征程中,广大教师是立德树人的中坚力量,是推动学校事业高质量发展的坚实基石。他们中,有潜心教学、桃李芬芳的教学名师;有润物无声、护航成长的“三全育人”先进个人;有亦师亦友、恪尽职守的优秀辅导员;有勇攀高峰、协同创新的科研工作先进集体;有心系学生、默默奉献的学生工作先进集体。他们以坚定的理想信念、扎实的学识功底和博大的仁爱之心,在各自的岗位上诠释着教育的真谛,书写着育人华章。

为集中展示我校教师和育人集体的风采,激励全体教职员工见贤思齐、争做先锋,特推出“引路星光”系列报道。希望通过他们的先进事迹,生动展现长大人恪尽职守、奋发有为的精神风貌,凝聚起更为强大的育人合力,引导广大师生以他们为榜样,携手并肩,砥砺前行,在新征程上共创佳绩。

长春大学计算机视觉研究中心获评科研工作先进集体

当计算机视觉技术正以前所未有的速度重塑世界,长春大学计算机视觉研究中心在短短一年多的时间里,从无到有、迅猛崛起,不仅实现了学校CCF A类期刊论文零的突破,更在产学研融合、特殊教育赋能等领域交出亮眼答卷。今年,团队获评“长春大学2024—2025学年科研工作先进集体”。

视觉研究中心主要成员李丽娜、李念峰、王薇、肖治国、孙立岩、杨丽萍、刘艳,都来自计算机科学技术学院,团队依托计算机科学技术的学科优势,包括吉林省D类、E+类人才在内30余名科研人员,其中教授2人、副教授3人、高级实验师1人、讲师1人,硕士研究生20余人。作为中心主任的李丽娜教授,与整个团队始终站在技术与需求的交汇点,共同用前沿探索书写着视觉智能的应用篇章。

谈及中心组建的契机,李丽娜与团队成员的眼中闪烁着对技术未来的笃定。“视觉智能是下一代人工智能的核心引擎,其在工业制造、医疗健康、自动驾驶等领域的落地潜力,足以改变整个产业生态。”正是基于团队的判断,2023年,长春大学计算机视觉研究中心应运而生,旨在搭建一座从科研到产业的桥梁,让实验室里的技术真正走进现实场景。

而这份技术探索,更饱含着一份对特殊群体的温情。响应“让广大残疾人过上幸福美好生活”的号召,中心将视障群体的需求作为重要切入点,致力于打造“视觉伙伴”。“我们希望通过技术,为视障学生提供更精准的场景描述、更安全的导航避障,让他们能更自然地与世界交互。” 团队成员一致认为,解决视障群体的需求,不仅是社会责任的体现,更是推动计算机视觉技术向纵深发展的重要路径。

“面向吉林省战略需求,引领视觉智能创新”,这行印在中心墙上的宗旨,是整个团队的行动指南。在团队看来,吉林省在智能制造与医疗健康领域的技术需求,为视觉智能提供了广阔的舞台。

“智能制造领域,企业急需高精度在线质量检测、设备预测性维护等技术;医疗健康领域,重大疾病早期筛查、智能康养等需求也日益迫切。”针对这些需求,中心明确了三个角色定位:关键技术攻坚者、产业生态赋能者、应用场景缔造者。团队以“小样本轻量化实时检测”技术为例,“很多中小企业面临数据量少、算力有限的问题,我们团队研发的技术能在这种条件下实现精准检测,大大降低了企业应用视觉技术的门槛。”

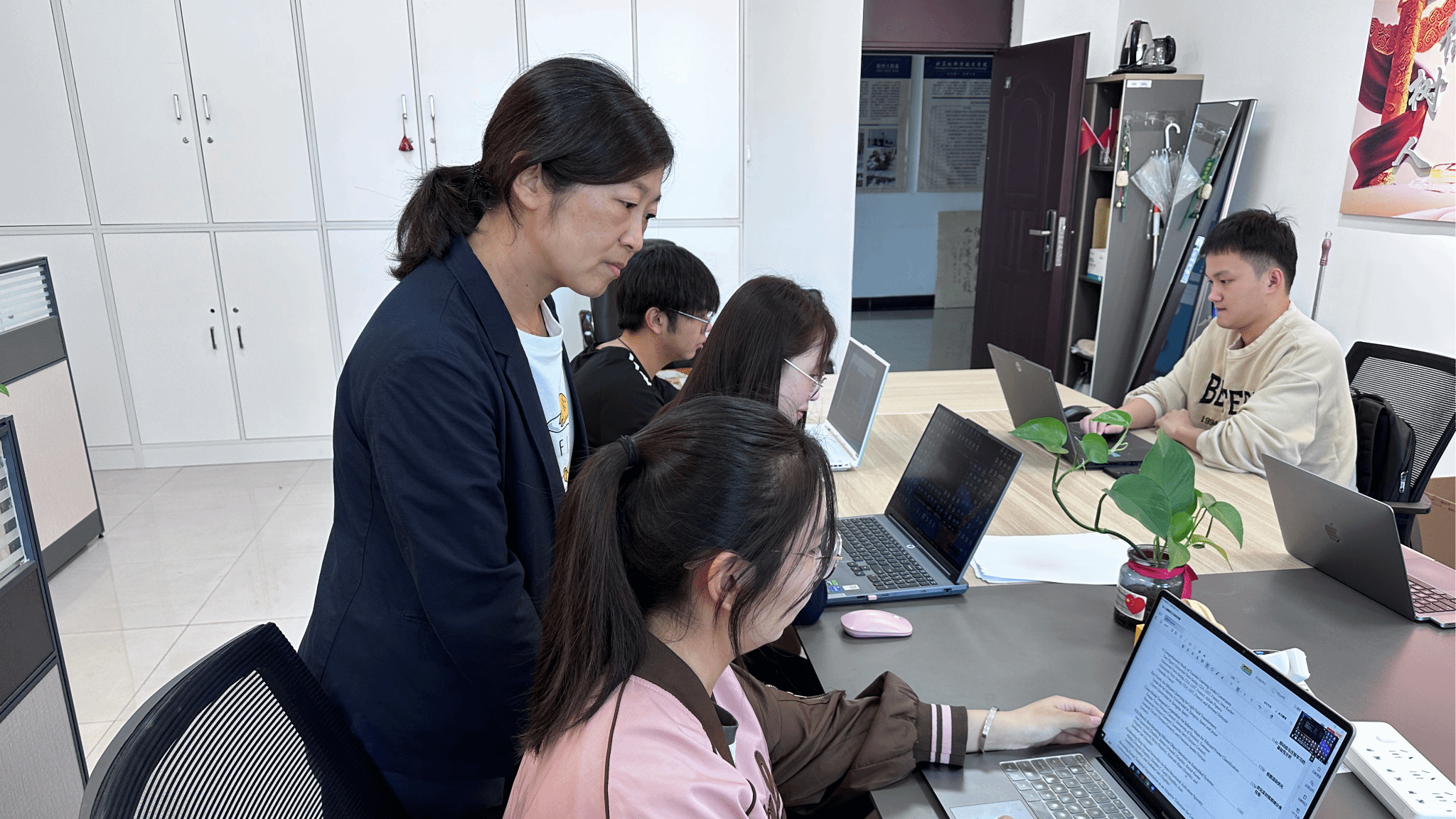

李丽娜在指导学生

中心发表的长春大学首篇CCF A类期刊论文,便是团队从产业痛点中诞生的成果。“当时区块链智能合约漏洞检测依赖人工提取特征,效率低、泛化性差,这是行业公认的难题。”李丽娜回忆道,团队当即决定攻关“智能合约自动特征提取”,却接连遭遇合约—图像表示不合理、语义信息丢失、领域知识难注入三大难题。“我们团队成员每天泡在实验室,查文献、头脑风暴,每提出一个方案就快速编码验证,再根据结果迭代优化。”最终,团队协作成功让模型学会了“视觉语言”,用机器视觉的方式解读智能合约深层特征,为漏洞检测提供了全新解法。

除了学术突破,中心在技术转化上同样成果斐然。“基于深度神经网络的牛脸识别技术,是我们最有成就感的应用案例之一。” 李丽娜代表团队介绍,这项技术解决了养殖场“牛身份识别”的核心难题,这项技术由团队联合研发,不仅为每头牛建立了数字档案,更催生出精准饲喂、健康监测等一整套管理模式,真正让技术为农业产业升级赋能。

中心保持活力的关键在于“指导教师+研究生+本科生”的梯队模式。这一模式由团队核心成员共同设计推行。在团队看来,不同层级的成员有不同的成长需求,“对本科生要‘点燃兴趣’,对研究生要‘锤炼思维’,让每个人都能在团队中找到自己的位置。”

小黄同学的成长故事,是中心育人理念的生动缩影。“他大一加入时性格内向,基础不错但缺乏自信。”团队从基础的数据处理任务入手,让小黄逐步适应科研节奏;研究生靳同学的“传帮带”,帮他掌握了数据收集与预处理技能;随着能力提升,团队又给他布置文献阅读任务,鼓励他在组会上分享心得。从EI会议论文到发明专利,再到SCI三区论文,四年间,小黄不仅实现了学术能力的跨越式成长,更从腼腆少年蜕变为自信的科研新星,最终考取硕士研究生。“看到学生们从‘融入科研圈’到‘成为学术骨干’,这种成就感不亚于任何科研突破。”

“以赛带研、以研促学”是中心的另一特色。在团队眼中,竞赛不是为了一纸证书,而是为学生打造“微观现实世界”。“竞赛里的高强度协作、突发问题解决,能让学生学到课本上没有的思维方式和抗压能力。”

回顾中心一年多的发展,团队将“从技术驱动到场景驱动”的思维转变视为最宝贵的经验。“我们逐渐意识到,闭环数据比开源模型更重要,工程化能力是技术落地的‘最后一公里’。”而提及遗憾,团队坦言对“战略聚焦”的认识不够深刻,“未来我们会集中力量,在盲人辅助视觉、无人机小目标感知等1-2个垂直领域深耕,做出更有特色的成果。”

谈及下一步规划,团队的蓝图清晰而具体:科研上聚焦盲人辅助与无人机感知,推进技术与场景深度融合;育人上推出“卓越培养计划”,设立创新基金支持学生自主探索;平台建设上打造“端侧智能验证平台”,让算法能快速在真实环境中迭代优化。“三年后,我希望中心能成为学术高地、人才沃土和服务地方的创新引擎。”李丽娜对中心发展充满信心。

作为中心主任,李丽娜的压力与动力并存。“最大的压力是跨越‘学术与应用的鸿沟’,既要在顶级期刊发表论文,又要让技术真正落地。”但这份压力,总能被“创造与赋能”的喜悦化解——“当我们的导航技术帮视障学生安全过马路,当牛脸识别让养殖户减少损失,我就知道我们的工作有意义。”

对于刚进入计算机视觉领域的年轻学子,李丽娜代表团队送上了真诚的建议:“保持对技术的好奇与初心,打好数学和编程基础,敢于钻研难题。记住,计算机视觉不仅是代码与算法,更是理解世界、温暖世界的工具。”

从实验室到产业现场,从学术期刊到民生场景,李丽娜和她的团队正以视觉智能为笔,在产业创新与民生福祉的画卷上,不断书写着新的篇章。这份对技术的执着、对育人的热忱、对社会的担当,或许正是长春大学计算机视觉研究中心能在短时间内快速崛起的核心密码。